仮想空間で学ぶ、未来の薬剤師。 ―メタバース薬局とAI患者が変える薬学教育の現場―

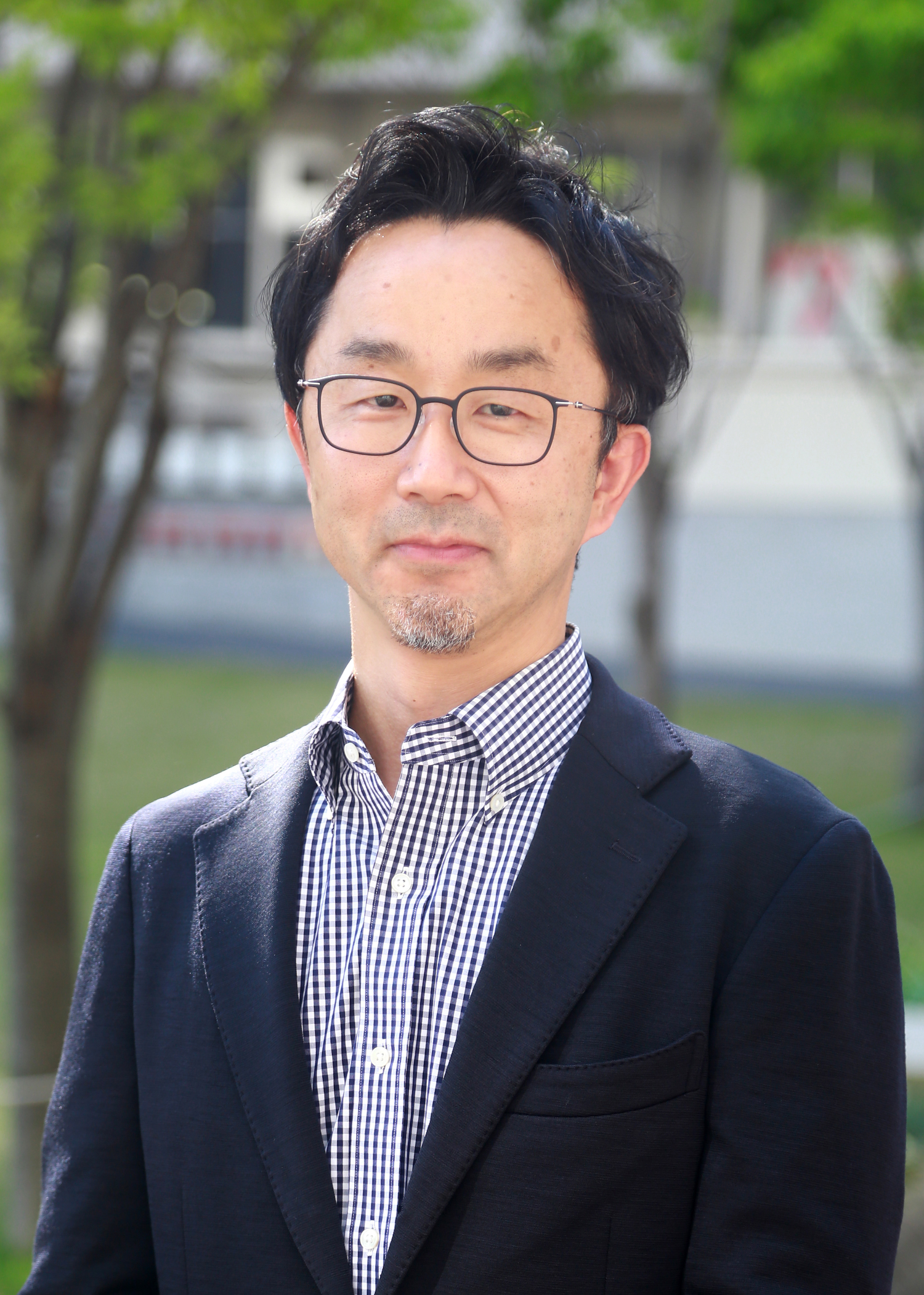

名城大学 薬学部 臨床薬学教育・研究推進センター 実践薬学Ⅱ 牛田誠 准教授

名城大学薬学専攻科修了後、病院薬剤師として8年、調剤薬局にて15年勤務。その後、現大学にて教育・研究に従事。専門は地域医療、医療薬学、薬学教育におけるICT活用。

近年は、メタバースや生成AIなどの先端技術を活用した教育手法の開発に取り組み、薬剤師養成課程における“対人力”の育成をテーマに新たな授業設計を進めている。

薬学生たちが“学びの場”として新たに足を踏み入れたのは、仮想空間に広がる薬局や、AIで構成された患者の世界だった。

名城大学薬学部では、メタバースと生成AIを活用した新たな教育手法が次々と導入されている。今回、その最前線の教育についてお話を伺った。

最先端の技術を教育に取り入れる背景には、薬学教育への想いと現場経験に裏打ちされた課題意識がある。

実務経験・薬局運営経験を経て大学教育に携わる牛田先生は、従来の“知識伝達型”の授業では伝えきれないものを、仮想空間やAI を通じて補おうとしている。

そんな先生が今回、どのような意図でメタバース薬局・AI患者というユニークな授業を設計したのか。その想いと狙いを伺った。

―今回メタバース薬局・AI患者を取り入れた「セルフメディケーション」「薬物治療マネジメント」の授業では、学生に対してそれぞれ、どのようなことを学んでほしいと考えていますか?

「セルフメディケーション」の授業では、学生が市販薬や生活習慣改善を適切に提案できるようにすることを重視しています。

単なるOTC 医薬品についての正しい知識の習得ではなく、生活者の目線” で医薬品を捉え、生活背景や価値観に寄り添った支援の姿勢を育んでほしいと考えています。

「薬物治療マネジメント」の授業では、病院や薬局での薬学的介入を想定し、医療チームの一員として患者に適切な提案を行う臨床判断力を身につけてもらうことを目的としています。

両方とも、知識習得型教育ではなく実践的教育を意識しています。これまでの教育ではできなかった「薬剤師として人と関わること」を、より深く実感できるような学びがDXによって可能になると考えています。

メタバース上に仮想薬局を構築。

これまで学生同士のロールプレイ中心となっていた学習方法を匿名性のメタバース薬局内にて実施することで、より緊張感をもってリアリティのある演習を目的とした。

最終課題として、実際に薬局に並べるOTC医薬品の選定、POPの作成を行う。

実際に演習に参加した学生からは、「臨場感を感じた」「学生同士でも馴れ合いがなく対話ができた」などの感想があった。

―では今回、授業にメタバース薬局やAI 患者という形式を導入されたのも実践的教育の強化でしょうか?

そうですね。元々のきっかけとしてはコロナ禍に授業方法が制約されてしまったことです。ただ同時に実践的教育を行う上で、実際の現場を模擬体験できる環境が不足していることは課題だと感じていました。

従来の教室授業ではどうしても受け身になりがちで、実務実習に近い体験を事前に積むことは難しいです。そこで、学生が主体的に考え、行動し、対話を通して気づきを得られる環境として、メタバース薬局とAI 患者を導入しました。

― 導入後、学生の取り組みの中で、印象に残っていることはありますか?

印象的だったのは学生みんな抵抗なく受け入れるどころか、ゲーム感覚ですぐに操作にも慣れていたことです。正直流石だなと思いました(笑)

中には自らアバターなどを変更したりする学生もいたりして、楽しんで取り組んでくれていたことは印象に残っています。

一方で「メタバース薬局」では「患者さんの表情が分からず、話しづらい」とメタバースならではのデメリットから、いかにコミュニケーションが大切で難しいか気づいてくれたことは取り入れて良かったなと感じました。

― メタバース課題とレポート課題を選択制にされたそうですが選択制にした理由や、狙いがあればお聞かせください。

選択制にしたのは初めての取り組みだったため、学生への受け入れを確認したかったからです。予想外に多くの学生がメタバース課題を選択し、「楽しくできた」との声も多く取り入れて良かったと思いました。

― 従来の教室や実務実習と比べて、メタバースならではの学びの価値はどこにあると感じますか?

従来の授業でも学生同士でロールプレイを取り入れていましたが、やはり照れなどから100%で取り組んでもらうのは難しかったと思います。しかし、メタバース内では相手は学生ではあるけれど、お互い誰かはわからないため、気にせず真剣にできたかと思います。

また患者役として生徒だけでなく教員も参加していたので、それも相まって緊張感ももってくれたかな? と思います。

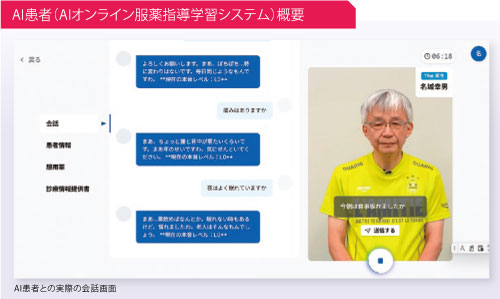

生成AIを活用した仮想の“患者”と学生が音声で対話しながら、実践的な服薬指導を学べる。

正論が通じない患者設定や会話の分岐を通じて、共感や言葉の選び方など“伝える力” の育成を重視。

会話内容によって患者の心の開き度レベルが変動し、制限時間10分、ラリーの制限30回以内でMAXレベル4を目指す。

授業後アンケートでは約9割が「今後の服薬指導の自信につながる」と感じ、

ほとんどの学生が「この演習は学習方法として有効である」と答えた。

― 「 名城幸男さん」が少し癖の強そうなキャラクター設定のようですが、どのような意図があるのでしょうか?

これは現実の患者さんが必ずしも理想的な受け答えをしてくれるわけではないからです。特に今回は「患者の想い」を知ることを授業の課題としていたので、そこの部分は薬の説明や業務的なやり取りだけでは知ることができないですよね。

想いをきちんと汲みとれるような流れを学んでもらうために「名城幸男さん」というキャラクターが出来上がりました。

― 対話の設計で特にこだわった点があれば教えてください。

元がAI なので基本なんでも素直に答えてしまうんですよね(笑)そこを抑えるところがまず考えたところです。

対話設計では「一問一答」にならずに、学生の言葉に応じて展開が変わるように工夫しました。あえて情報が不足している状態から始め、聞き方によって必要な情報が得られる。また、回答の一貫性や薬学に関すること以外の雑談にも柔軟に回答できるようにした点も、こだわりのひとつです。

―学生の反応で特に印象的だったことがあれば、教えてください。

印象的だったのは学生の会話が文章ではなく単語だったことです。LINEやチャットに慣れているせいか、「体調はどうですか?」「いいですね」など短い言葉のやり取りが大半だったことには驚きました。ただ途中からそれでは患者の本音は聞き出せないことに気づき、相手の言葉に共感したり、聞き返しを取り入れたり、上手くコミュニケーションをとるようになっていました。

―実際にこのシステムを使って、学生にはどのような学びがあったと思われますか?

「情報収集は信頼関係が築けた上で成り立つ」ということを学んでくれたのではないかと思います。信頼関係を構築するにはコミュニケーションは必要不可欠なものですが、その難しさも体験でき、クリアすることで自信にもつながってくれていたらいいなと思います。

― これら最新の授業を通じて薬学を学ぶ学生にどのような意識をもって欲しいとお考えですか?

薬の説明だけなら、今後AIでも可能であると思っています。だからこそ学生には「薬を渡す人」ではなく「患者とともに考える医療者」という意識をもってほしいと思っています。

新しいシステムだからこそ得られるものがあると、これからも前向きに取り組み学んでいってほしいです。

―今後、メタバース薬局やAI 患者を別の授業での活用や他大学への展開など、さらに活用していく構想があれば教えてください。

薬学共用試験であるOSCE(客観的臨床能力試験)での活用を考えています。模擬患者の確保には人的リソースの課題があり、反応や言動に個人差が出るため、学生ごとに体験にばらつきが生じやすいという課題があります。

AI患者であれば、常に一定の反応や難易度で“学びの公平性”を担保できる。再現性や拡張性の高さは、今後、教育現場全体の基盤を支える仕組みとして活用されていく可能性があると感じています。

また、今後は現在のシステムを応用し、色々な疾患やシチュエーションを増やしていく予定です。先日の第10回薬学教育学会でも薬局や病院の先生から新人教育等に活用したいとの声をいただきました。

将来的には、薬学だけに留まらず看護や理学療法など、異なる分野と連携したマルチプロフェッショナル教育にも取り組み、医療だけでなく様々な分野への応用、活用できればとも考えています。

AIオンライン服薬指導学習システムについて、名城大学WEBマガジンサイト

「MEIJO MAG」にて詳しく説明、授業風景もご覧いただけます。

HP:MEIJO MAG