薬と⼀緒に“本との出会い”も 処⽅する薬局

瀬迫 貴士 さん(ページ薬局 代表/薬剤師)

毎週どこかの本屋に足を運ぶ習慣と、何か新しいことを始めたいという思いから2019年自身に課した「1ヶ月に100冊読書」チャレンジをきっかけに、薬局×本屋「ページ薬局」を2020年に大阪府豊中市にオープン。「普段本屋に行かない人にも薬局に本を置くことで偶然の出会いを提供する」ことをコンセプトに運営中。

どちらも正解です。ここは本が大好きでたまらない薬剤師がつくった、薬局であり本屋なのです。

薬局が目指す“本とのタッチポイント”から生まれる繋がり

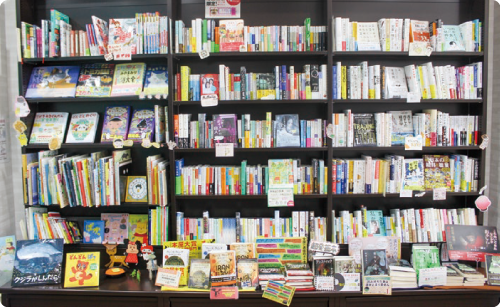

―すごくたくさん本がありますね。置かれる本のチョイスも瀬迫さんご自身でされているのですか?

僕と、当店に勤務している薬剤師、調剤事務みんなの置きたいものを仕入れています。現在1 , 0 0 0 冊ほど置いていますね。小説、ビジネス書、エッセイ……みんな好みもバラバラです。仕入れる本については月1回のミーティングで決めていますが、発注はもっとこまめにしているので本棚はかなり循環していると思います。本棚が停滞すると新鮮さがなくなってしまってつまらないかなと。

新刊は気軽に取り入れて取次(本の流通業者)に返却することができます。

定価が定まっているという点はビジネス構造的にも薬と通じる部分ですね。

― これだけ本が置いてあると、待ち時間につい見てしまいますね。

そうですね、そこがまさに僕たちも意図しているポイントです。

例えば定期的に来局される患者さんで、前回購入には至らなかったけれどやはり気になって今回本を購入されたという方もいらっしゃいました。当店がそういった本との偶然の出会い……タッチポイントになっていることは、とても嬉しいです。

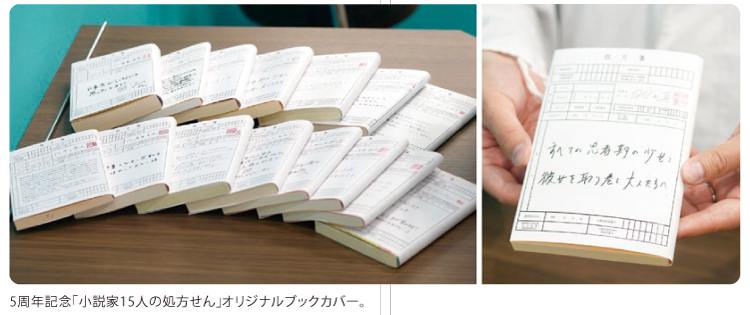

― 処方せん風のブックカバー、すごく可愛いです!これは薬局×本屋ならではの面白い企画ですね。

これは当店5周年記念の「小説家1 5人の処方せん」という企画です。

小説家の先生方に本の処方をしていただき、実際の処方せんに似せたブックカバーを作成しました。何の本が処方されたのかはお楽しみで、店頭でのみ確認していただけます。

これは昨年の秋あたりに構想したのですが、これほどたくさんの先生方にOKを頂けるとは思っていませんでした。出版社さん経由だったり、なかには自分で直接コンタクトを取って依頼した作家さんもいらっしゃいます。

3周年記念に行った「推し本POPグランプリ」もそうですが、僕が発案して、それをスタッフみんなと練り上げていく感じです。「どんな内容だったら本を手に取ってもらえるかな?」と考えをいろいろと巡らせます。

― 薬局×本屋という業態がかなり珍しいと思いますが、開業時のご苦労はありましたか?

保健所にとってもこの業態は初めてのケースだったようで、図面の段階からいろんなことを聞かれました。アヤシイ医療本や健康関連の本は置かないでほしいと言われたり(笑)、誤認を招かないよう薬局業務を行っていることが明確に分かるように、などという指導がありました。

極端ですが「本屋薬局」は本屋なのか薬局なのかわからないのでN Gといったように。

どういう店名なら問題ないか、いくつか候補が出た中で、薬局であり本を置いていることも連想できたこの「ページ薬局」という店名に決まりました。

― なるほど。瀬迫さんにとっても、本屋機能はあるもののあくまで“薬局”というお気持ちですか?

気持ちは薬局も本屋も同列です。ですが、特に店名は絶対に本を置いていることがわかるものにしたいと思っていたので、それが薬局とうまくマッチする落としどころは探りました。すごく時間はかかりましたが、今はこの「ページ薬局」がとてもしっくりきています。

― 日頃の薬局業と本屋業の業務バランスについて教えてください。

日常業務の比重はかなり薬局に寄っていると思います。僕個人の動きももちろん薬局に重心を置いていて、空いている時間や余力があるときに本棚を入れ替えたり、本の発注をしたり、S N Sを更新したりしています。

企画ものは数か月前から案出しをするなど早めに動いています。それから、2 ~ 3 年前から月に1 回取次とミーティングを行い、本を売るための戦略について話し合っています。

― 薬局と同様に本屋も立地がかなり重要な要素だと思うのですが、こちらの立地も戦略の一つですか?

そこは薬局が先行でしたね。このあたりで医療機関の開業があるということを知って決めました。薬局開業の話が舞い込んで来たタイミングがちょうど本屋をやってみたいなと思っていたタイミングでもあったので、それなら一緒にやってみたらどうか? と思い付きました。当時は出版業界のことなどをあまり理解しておりませんでしたが、新刊なら返品もできるので、それならと思い切って始めてみました。

― オープンから5年が経ちました。ただの薬局ではない、本屋であることを実感するような出来事はありますか?

意外にも採用面でのメリットを感じています。本を扱ってみたいという薬剤師や、意外と学生からの問い合わせもよくいただきます。先日も見学希望の薬学生が名古屋からいらっしゃいましたし、関東の学生からDMをいただいたこともあります。

講義を行っている大学でも大きな反響がありましたね。開業時は特にすごくて……オープニングの調剤事務の募集は、100名を超える方からのご応募がありました。ニッチな取り組みをしているので、逆に採用部分でそれが生きていると実感します。

また、当店を知っていただいた宮崎県のとある薬局さんから本の販売をしてみたいとお問い合わせがあり、支援させていただいたこともあります。本がきっかけでこういった繋がりが生まれるのは本当に嬉しいですね。

本&本屋愛が切り開く、今後の薬局の在り方

― 薬を貰いに薬局へ来られる方、本屋として立ち寄られる方、それぞれに嬉しい相乗効果はありましたか?

待ち時間に手に取られた本をそのままお買い上げいただくことはありますが、正直、本自体の売り上げは利益的にはそれほど大きくはないんです。先ほど話したような採用面のメリットや、本を扱っていることでこの地域の方々にも当店を認知していただけているような副次的な効果が大きいと感じています。

処方せんを持たずに薬局に入ることはかなりハードルが高いと思いますが、当店は本があるので入っていただきやすいですし、それがきっかけで処方せんを持ってきてくださるようになる可能性も考えられますよね。とにかく“知ってもらえる”とい

うことが大きいと思います。

― デジタル時代の今、瀬迫さんの思われる“紙の本を読むこと”のいいところを教えてください。

個人的な感覚ですが、やはり紙で読んだほうが自分の中に残る感覚があります。反対にネットの情報はサラッと流れていく感じがします。もちろんどちらがいい・悪いという話ではありませんし、どちらにも長所・短所があると思います。ピンポイントで欲しい情報にアクセスするならネットでいいと思いますが、自分が潜在的に欲している情報にリーチできたり「実はこんなことにも興味があったんだな」と気付けたりするのは、本屋でなんとなくでも本を手に取るときかなと思います。その“本との偶然の出会い”が、すごくいいなあと感じます。

―今後の展望をお聞かせください。

当店が薬局でありながら本格的に本を扱っているということが、薬局業界でも本屋業界のほうでも伝わっていっていると手ごたえを感じています。本が売れずに本屋がどんどん閉店していく今、本との出会いの場が残るということは社会的にも大切なことだと思っているので、このような“本とのタッチポイント”をこれからも増やしていきたいと思います。

「来店される方にとってページ薬局がどういう場であるか」ということを常に考えているので、バリバリ在宅をやるよりも、外来で、役割意識を持って薬局×本屋を続けていきたいと考えています。

― 本好きとして、これから独立開業を目指される薬剤師さんに向けて一言お願いします。

僕自身ビジネス書をよく読むのですが、その中でも「本を読んだほうがいい」ということはよく書かれています。それはおそらく、本から情報を取りなさいというよりもちゃんと勉強しなさいというニュアンスであったり、本を読む時間を捻出できるような余裕を持ちなさいということだったりするのかなと感じます。

情報の取り方が無数にある現代ですが、ゆっくりと本を読むために時間を割いたり集中できる時間を確保したりすることは、経営者にとっても非常に有意義なことだと思うので、ぜひまずは一冊、手に取ってみてください。

今回取材させていただいた瀬迫さんに、ファーネット独立のサイト内にて月に1回、おすすめの本を1冊ご紹介いただきます。

独立の気持ちをそっとアシストしてくれる一冊に出会えるかもしれません。ぜひご覧ください!

https://ind.pha-net.jp/column/books/