第5回 訪問指導料の算定

タイガー薬剤師

タイガープライム株式会社 代表取締役

石川県でタイガー薬局を経営。著書「在宅医療のいろは」2025年4月発売。

●認定:緩和薬物療法認定薬剤師

こんにちは、タイガー薬剤師です!!

この連載では、在宅医療に携わる薬剤師に必要な知識や実践スキルを、順を追って解説しています。

前回は訪問指導の手順や契約に関するポイントを紹介しましたが、今回は訪問開始後に必要となる「訪問指導料の算定」について、わかりやすく整理していきます。

在宅医療では、適切な算定を行うことが薬局経営の安定にも直結します。基本をしっかり押さえて、正確な算定ができるようになりましょう!

訪問指導料とは?

在宅患者への訪問指導を実施した際に、薬局が算定できる報酬です。訪問ごとに算定でき、同一建物の担当患者数に応じて点数が設定されています。

定期訪問指導料

● 介護保険:居宅療養管理指導費

● 医療保険:在宅患者訪問薬剤管理指導料

緊急時訪問指導料

● 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1・2

※医療保険のみ

定期訪問指導料

(居宅療養管理指導費・在宅患者訪問薬剤管理指導料)

定期的な訪問指導料として居宅療養管理指導費・在宅患者訪問薬剤管理指導料があります。これらは訪問する建物で担当している患者数によって点数が異なります。

回数は月4回まで:算定する日の間隔は6日以上あけること

末期の悪性腫瘍の患者および中心静脈栄養法の対象患者の場合は週2回かつ月8回まで

算定要件

以下の条件を満たす場合に算定可能です。

● 届出を行っていること

● 主治医から訪問指示があること

● 患者・家族等に訪問指導についての説明と同意を得られていること(介護保険の場合は契約書が必須)

● 事前に作成した薬学管理計画(計画書)に基づいた訪問指導を実施

● 訪問した結果を主治医・ケアマネジャーに報告すること

これらが揃っていない場合は、定期的な訪問指導料の請求ができないため注意しましょう。

医療保険と介護保険、それぞれの制度の違い

定期訪問指導料については第3回で紹介しましたが、患者の介護認定の有無で「医療保険(在宅患者訪問薬剤管理指導料)」か「介護保険(居宅療養管理指導費)」のいずれかで指導料を算定することになります。それぞれに制度上の違いがあるため、訪問前の確認が非常に重要です。

書面契約の有無

介護保険:契約書や重要事項説明書など書面での契約が必須です。

医療保険: 書面契約までは求められておらず、本人または家族の口頭同意で訪問が可能ですが、トラブル防止の観点から書面での説明を行うことが望ましいとされています。

ケアマネジャーへの報告

介護保険では、主治医に加えてケアマネジャーへの報告が義務付けられています。訪問の実施状況や内容を定期的に報告し、ケアプランとの整合性を保つ必要があります。

一方で医療保険では主治医への報告義務のみですが、必要に応じて関係職種との連携は行うべきです。

距離の制限

医療保険: 薬局と患家との間に片道16km以内という要件があります(超える場合は原則として算定できません)。

介護保険: 距離に関する明確な制限は設けられていません。ただし、私自身の経験から言えば、緊急時に迅速な対応が求められる場面もあるため、医療保険と同様に16km以内を目安にするのが現実的だと考えています。

このように、制度ごとの違いを正しく理解しておくことで、算定誤りやトラブルを未然に防ぐことができます。特に契約や報告の取り扱いは、初回訪問前の準備段階でしっかりと確認しておきましょう。

緊急時訪問指導料

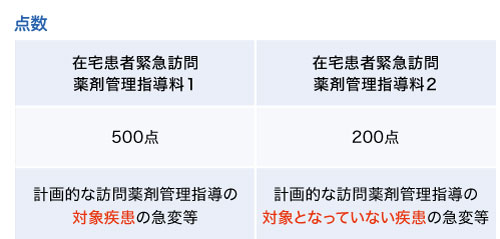

定期的な訪問とは別に緊急訪問して指導を行った場合に算定する指導料です。2種類に分かれています。

在宅患者訪問薬剤管理指導料1・2を合わせて月4回まで算定可能ですが、がん末期、麻薬注射剤が必要な患者は月8回まで算定することができます。

計画的な訪問薬剤管理指導の対象疾患であるかどうかで点数が異なります。計画書に対象となる疾患を記載しておくことでこれらの算定根拠となります。しっかりと計画書を作成しておきましょう。

算定要件

以下の条件を満たす場合に算定可能です。

●訪問薬剤管理指導を実施している患者の状態の急変等に伴い、緊急訪問して薬学的管理指導を実施

※初回から算定することは不可

●医師から緊急訪問要請が出ていること

●医師に対して訪問結果について文書による必要な情報提供を行うこと

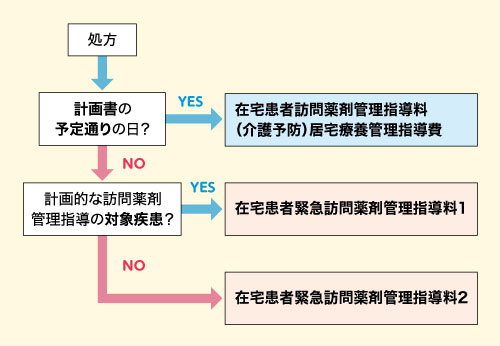

算定すべき訪問指導料の判断方法

算定すべき訪問指導料を判断する際には以下のフローチャートを参考にしてください。

判断するためには計画書が必要となります! きちんと作成しておきましょう。

ま と め

訪問指導料の算定は、単なる「訪問の結果」ではありません。正しい手順で訪問を実施し、適切な記録と連携を行った上で、算定ルールに沿って請求することが大切です。

次回は、算定すべき訪問指導料についてケースごとに解説し、判断するためのコツやよくあるトラブル対応法について、さらに具体的に掘り下げて紹介していきます。

お楽しみに!!

※点数は2024年度診療報酬改定時点のもの。最新情報に注意してください。