薬が体内に吸収されると、血液を介して全身を巡るようになります。体の中で作用を表すためには、その薬が目的とする臓器へ到達しなければなりません。

例えば、睡眠薬であれば脳に作用しなければなりません。胃薬であれば、胃に到達して働く必要があります。もし薬が腸から吸収されたとしても、標的臓器に分布しなければ作用の弱い薬となってしまいます。

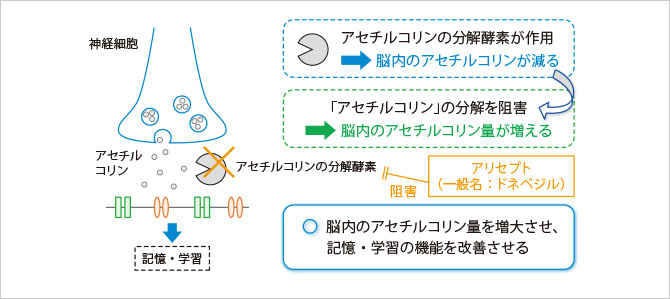

まずは、アルツハイマー型認知症治療薬を例にして、「分布」の重要性についてみていきます。

アルツハイマー病の治療薬を開発するとき、「分布」がとても重要になります。「アセチルコリンの分解に関わる酵素」は全身に存在します。脳に存在する酵素だけを阻害できればアルツハイマー型認知症による症状を改善できますが、それ以外の全身に存在する酵素まで阻害してしまうと、副作用が表れてしまいます。そこで、世界初のアルツハイマー型認知症治療薬アリセプト(一般名:ドネペジル)は脳内への移行性を高くした薬として開発されました。こうして、副作用を表れにくくしたのです。

脳は体への指令を司る中枢です。したがって、有害な化学物質に影響されないように、血液と脳の間には物質の行き来を妨げる関門が設けられています。しかし、アリセプトの場合はこの関門を容易に通過できる性質を有していて、ラットを用いた実験では、「血液中の薬物濃度」よりも「脳内の薬物濃度」の方が3.16〜10.7倍高い値を示すことが分かっています。

このように、「分布」をコントロールすることで薬の効果を操ったり、副作用を軽減したりします。なお、アリセプトが「脳への移行性を高めた薬である」とはいっても、全身への作用がゼロになったわけではありません。そのため、嘔吐や食欲不振などの消化器症状が副作用として表れることがあります。

他方、意図しない臓器に分布することによって画期的な新薬が創出されたことがあります。それが、バイアグラ(一般名:シルデナフィル)です。バイアグラは血管を拡張させる作用があり、もともと狭心症の薬として開発されました。しかし、臨床試験を行った際、狭心症の改善作用が弱いことが分かったのです。ところが、心臓ではなく陰茎の血管に作用することによる勃起改善作用が偶然にも見つかりました。

一方、分布を操作して副作用を軽減した薬に、花粉症などで多用される抗ヒスタミン薬があります。この薬には、眠気や集中力低下などが起きるという副作用があります。脳に存在するヒスタミン受容体は「覚醒」を促す作用を持っていますが、抗ヒスタミン薬はこれを阻害してしまうのです。抗ヒスタミン薬が鼻や目に作用すれば、鼻水や目のかゆみなどを抑える作用を得ることができますが、脳にまで作用するとこうした副作用が起こります。それを回避するために、この薬は「脳に分布させない」ように設計されています。

これらが、薬の効果や副作用が「分布」の違いによって異なる例です。