ポリファーマシーとは「Poly」+「Pharmacy」で、多くの薬という意味である。多剤併用によって有害事象が引き起こされるから、なるべく薬は減らすべきだというのが一般的な理解であろう。薬剤総合評価調整加算や服用薬剤調整支援料として、診療報酬・調剤報酬においてもポリファーマシー対策が盛り込まれているように、多剤併用による有害事象、不適切な使用、残薬が問題になっている。また、2015年に日本老年医学会から「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン」、2018年5月には厚生労働省から「高齢者の医薬品適正使用の指針」が出された。ポリファーマシーは、特に高齢者で問題になることが多いからである。

このようにポリファーマシーは、今や多くの薬剤師の関心事ではないだろうか。ポリファーマシー=悪、ポリファーマシー=減薬と捉えるのが自然な解釈かもしれないが、果たしてそれは本当に正しいのだろうか、ポリファーマシーを見抜くためには何に注意したらよいのか。そんな疑問に答えるべく今回は、前述のガイドラインや指針の作成にも関わった国立長寿医療研究センター薬剤部の溝神文博氏に、実際の症例を交えながら解説してもらう。

株式会社ツールポックス代表取締役、城西国際大学薬学部准教授 富澤 崇/取材

「ポリファーマシー」の認知度70%、対処率7%

この数字は、溝神氏が愛知県内の薬局1,000ヶ所に行ったアンケート結果である。約70%の薬局薬剤師がポリファーマシーを知っているものの、処方医に問い合わせをするなどして、ポリファーマシーを解消した経験を有する薬剤師は約7%だった。薬局から処方元への減薬の提案においては想像以上の難しさが存在するのかもしれない。

氏は現在、院内院外問わず様々な形でポリファーマシー対策の普及に力を注いでいる。国立長寿医療研究センターでは薬剤部の職員として、回復期リハビリテーション病棟と地域包括ケア病棟を担当している。いずれの病棟でも急性期から慢性期に移行するフェーズであり、いわゆる地域への帰し方を検討することが目的となっている。「自宅に帰ると入院中と違って、自分で薬の管理をしなければなりませんから、薬物療法を見直すよい機会になります。したがって、自然とポリファーマシーと向き合うことになります。」と氏は言う。また、院内に「高齢者薬物療法適正化チーム」を立ち上げ、2016年から多職種20名ぐらいで毎週火曜日8:15からカンファレンスを行っているとのこと。「チーム立ち上げは私が言い出しっぺなので、毎回カンファレンスの仕切りをやっています。」

一方院外では、日本病院薬剤師会第一小委員会(回復期および地域包括ケアシステムにおける薬剤師の役割を検討する委員会)、厚生労働省の高齢者医薬品適正使用検討会、日本老年医学会の「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン」策定などに関わっている。また、今回の取材もそうだが、各種メディアへの対応も積極的にこなしている。「国立の機関なので臨床と研究の両方がミッションだと思っています。いろいろな委員会の会議や研究成果を世の中にフィードバックするための活動などで、しょっちゅう薬剤部から姿を消しています(笑)。」と笑顔で語るが、忙しさは想像に余りある。

つい、減薬を目的にしてしまいがち

改めてポリファーマシーとは何かについて氏に聞いてみた。

「以前は、欧米では5剤、日本では6剤以上をポリファーマシーと呼んでいました。薬剤数が多い=悪という解釈は間違いではありません。多剤併用に伴い、有害事象、アドヒアランスの低下、フレイル発生、残薬、相互作用などの問題が起きるのは事実です。また、薬が増えることで患者さんの気分が沈むとか治療や服薬へのモチベーションが下がるという問題も無視できません。しかし、単に薬を減らせばよいというのは誤解です。処方の必要性があるなら、たとえ10剤、20剤であってもそれは悪とは言えません。」

「高齢者の医薬品適正使用の指針」では、多剤服用の中でも害をなすものを特にポリファーマシーと呼び、両者を使い分けている。薬剤総合評価調整加算や服用薬剤調整支援料のことを考えると、つい“減薬”を目的にしてしまいがちだが、間違っても必要な薬を減らしてはならないし、服用薬剤数の問題だけではないということに注意しなければならない。

「薬をたくさん処方する医師が悪いわけではないんです。患者がA病院から処方をもらう、別の疾患でB病院も受診する。そこでA病院の処方による有害事象に対してB病院で薬が追加される、というケースも散見されます。別の疾患ですから、診療科も治療薬もそれぞれ異なります。相互に影響を与えているという観点では見ない医師がほとんどです。だから、他科受診は本当に注意が必要です。」

それぞれの医師は自分の処方を“多剤”と思わなくても、それが複数診療科となれば多剤併用になる。また、専門領域や診療科が異なる医師同士で、互いの処方に手を加えることはやりにくいであろう。他院からの紹介で受診した患者の処方をばっさり切るなんてこともありえない。したがって、処方が増えることはあっても、減る方向に働くことは滅多にないわけである。やはりここは薬局の出番だ。かかりつけ薬局で服用薬を一元管理することがポリファーマシー対策の第一歩である。

薬剤総合評価調整加算(250点)

入院中の患者について、次のいずれかに該当する場合に、退院時1回に限り所定点数に加算する。

イ 入院前に6種類以上の内服薬が処方されていた患者について、当該処方の内容を総合的に評価及び調整し、当該患者の退院時に処方する内服薬が2種類以上減少した場合

ロ 精神病棟に入院中の患者であって、入院直前又は退院1年前のいずれか遅い時点で抗精神病薬を4種類以上内服していたものについて、退院日までの間に、抗精神病薬の種類数が2種類以上減少した場合その他これに準ずる場合

服用薬剤調整支援料(125点)

6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、処方医に対して、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。

この処方数に至ったストーリーを理解する=謎解き

今回の取材で溝神氏から何度も出た話がある。それは、とにかく患者さんと話し込むということである。処方せんを穴が開くまで眺めてもポリファーマシーはわからない。先ほど言ったように、多剤併用が悪いわけではなく、多剤併用によって何らかの問題が起こっているのか否かが大事なのだから、当の患者に聞くほかない。重要なのは、“なぜこの薬が処方されたのか”である。検査結果によって処方が決まることもあるが、基本的には患者の訴える症状に対して処方される。だから、患者の訴えに耳を傾けて、これまでの処方歴のストーリーを理解する必要がある。そうすることで、有害事象の原因や一見すると不要とも思える処方の謎がわかるということである。

ここで、氏が実際に担当した症例で、処方歴のストーリーから謎解きをした事例を紹介したい。

医学・薬学の観点ではなく、コミュニケーションによって発覚

| Aさん、80歳代、女性、夫と二人暮らし |

|---|

| 日常自立度:J2(隣近所へなら外出可能なレベル) 認知機能:MMSE19/30 GDS:12/15 併存疾患:高血圧症、脂質異常症、骨粗鬆症、不眠、抑うつ、脳梗塞、白内障 5年ほど前から左膝関節炎といわれていた。某リハビリテーション病院に通院していたが、昨年末頃より痛みが増強し、整形外科受診。左人工膝関節形成術目的にて当院入院。 |

| 処方 | |

|---|---|

| 当院整形外科 | 〈1日1回 夕食後〉 1. デュロキセチン塩酸塩カプセル20mg 2cp |

| 泌尿器科クリニック | 〈1日1回 夕食後〉 2. フェソテロジンフマル酸塩錠8mg 1錠 |

| 内科クリニック | 〈1日1回朝食後〉 3. エルデカルシトールカプセル0.75μg 1cp 4. バルサルタン/アムロジピンベシル酸塩配合錠 1錠 5. ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg 1錠 6. フロセミド錠20mg 1錠 7. ボノプラザンフマル酸塩錠錠10mg 1錠 8. アルプラゾラム錠0.4mg 1錠 9. クロチアゼパム錠5mg 1錠 |

| 〈1日1回 夕食後〉 10. ベザフィブラートSR錠200mg 1錠 11. ロフラゼプ酸エチル錠1mg 1錠 12. エロビキシバット水和物錠5mg 2錠 |

|

| 〈1日1回 ねる前〉 13. トリアゾラム錠0.25mg 1錠 14. ゾルピデム酒石酸塩錠10mg 1錠 |

|

Aさんの症例は、たしかに多剤併用だが、処方全体からはあきらかな問題は見当たらない。しかし、精神科ではなく内科のかかりつけ医からこれだけの抗不安薬と睡眠導入剤が処方されている点は気になる。そこで、氏はAさんとじっくり話をしたところ、処方の理由が判明した。夫からの暴力だったのである。ひと月に6升を飲む大酒のみで、昔から暴力を振るわれていたとのこと。酔って、首を絞められたりすることもあり、その恐怖から抗不安薬や眠剤の処方に至ったというのである。老年期うつ病評価尺度(GDS)が12であることからも、うつ状態になっていることもうかがえる。

「結婚当初の話から始まって、家族のこと、複雑な家庭環境だったこと、そういう話をじっくり聞きました。」と氏はその時のことを振り返った。たしかに、話し込まないとわからない処方歴ストーリーである。

夫のDVさえなければ、これらの抗不安薬や眠剤は必要ない。そして、これだけの種類を服用していると、膝の手術後の転倒リスクも高くなるため、やはり薬を減らす必要がある。そこで、患者のみならず夫にも介入することで、循環器系や便秘薬などを残し、5種類まで減らすことができたとのこと。

整形外科で入院したものの、ポリファーマシーがきっかけで複数の専門家が関わることになったわけである。医学・薬学の観点からではなく、患者とのコミュニケーションによって見つけることができたポリファーマシーの好事例といえる。

根拠に基づいた正しい処方、いずれも必要

一方で減薬に至らなかった事例もあるという。Bさん、70歳代、女性。消化器内科では、代謝性肝硬変、胃静脈瘤、急性胃粘膜病変治療後、肝S7腫瘤、膵頭部嚢胞。循環器科では、狭心症、高血圧症、高コレステロール血症、高尿酸血症。内分泌科では、2型糖尿病、甲状腺機能低下症。整形外科では、右手首骨折、腰部圧迫骨折という疾患を併存しており、16剤を服用中。今回は、自宅トイレ前で転倒、大腿骨転子部骨折のため手術目的で入院。氏が院内で関わっている高齢者薬物療法適正化チームが処方をレビューした結果、どの疾患も専門医によって根拠のある薬物療法が正しく行われており、有害事象もないため、むしろ減らすべきではないと結論付けられた。先の事例とは異なり、医学・薬学的観点から理にかなった多剤併用と考えられたケースである。前述したように「薬剤数が多い=悪」ではない。科学的な評価と有害事象の確認が重要なのである。

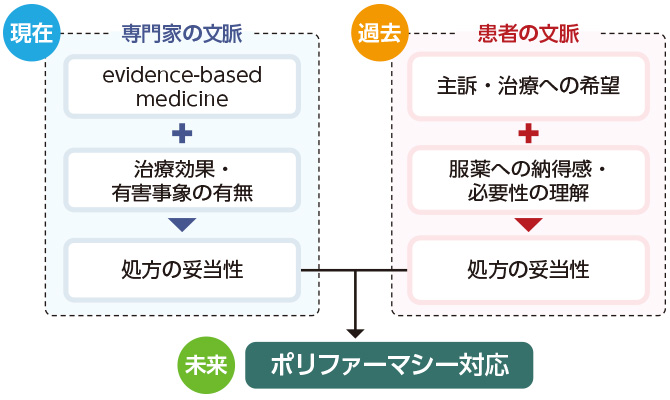

氏の話をまとめると、図1のように図示することができる。すなわち、医師・薬剤師という専門家の目から見た“現時点”での評価とこれまでの処方歴=“過去”を持つ患者のストーリーの両方を合わせて、“未来”に向けた判断をするのがポリファーマシー対応ではないだろうか。

図1:溝神氏の話から著者作成

医師や患者への伝え方

ポリファーマシーに気づき、医師や患者にそのことを伝え、処方を減らす提案をする際の注意点について聞いてみた。

「院内の医師に対しては、なるべく会って話をするようにしています。会えない場合はカルテに書くなどしています。」しかし、すんなり話を聴いてくれる医師だけとは限らないはず。

「嫌がる医師も当然いますよ。そういう医師には、高齢者薬物療法適正化チームが毎週開催するカンファレンスに参加してもらいます。でも決してその医師の担当患者をカンファレンスに諮るのではありません。自分とは関係のない症例についての議論に加わってもらうのです。ようするに“人の振り見て我が振り直せ”です。効果ありますよ。自分の症例がポリファーマシーとしてカンファレンスで取り上げられないように、処方を見直すようになるんだと思います。」

患者への伝え方にはより気を遣いそうである。患者が自ら薬を減らしたい、または服薬の必要性に疑問を感じているといった場合は別として、治療効果を信じて服用を続けてきた薬について、薬剤師から「必要ないから明日から止めましょう」と言われたら、きっと患者は困惑してしまうだろう。

「だから、患者さんの話をじっくり聞くんです。なぜこの薬が処方されるようになったのかを。」氏が処方歴のストーリーに耳を傾ける必要性を繰り返し語るのはこのためでもあった。処方に至った経緯を聞くことは、患者の想いを聴くことでもある。人は誰しも自分をわかってほしいと思うもの。受容・共感してくれれば、薬剤師のポリファーマシーの話も素直に聴けるというものだ。

ポリファーマシーはお節介?

「俺の処方に口を出すな!と怒る医師もいます。はっきりいって私がやっていることはお節介ですよね。でも、そのお節介をやっちゃうんですよ。それが薬剤師の存在意義でもあると思います。」氏はお節介薬剤師を増やしたいというが、誰もが簡単にそうはなれない。お節介とは時に辛いものである。医師にも患者にももっとポリファーマシーを知ってもらいたい。

実は、医学教育にはすでにポリファーマシーの学習がカリキュラムに組み込まれている。これからの若い医師たちにはポリファーマシーは当たり前の概念になっているかもしれない。しかし当の我々はというと、残念ながら薬学教育モデル・コアカリキュラムにはポリファーマシーが出てこない。せめて、現役薬剤師の手で、実務実習の際に多剤処方について学生に考えさせる機会を与えてはどうだろうか。

氏から患者向けの啓蒙によいアイテムを紹介してもらった。「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」である。このパンフレットや「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン」、「高齢者の医薬品適正使用の指針」のいずれもネットから拾うことができるので、この記事を読み終わったら早速ネット検索していただきたい。そして読者の職場の中でこの記事と共に回し読みされ、お節介薬剤師が一人でも多く増えることを期待したい。

後述

今年7月15〜16日大阪グランキューブにて第11回日本在宅薬学会学術大会が開催され、シンポジウム8「ポリファーマシー、実効性のある対策とは〜理論を語ることから実践への具体策〜」で溝神氏と著者がシンポジストとして登壇した。著者が氏と再会するのは1年ぶりぐらいであったが、5人のシンポジストのトリを務める33歳のイケメンからは、すでに貫禄すら感じた。薬学領域におけるポリファーマシーの先駆者であり、今まさに第一線で走り続けている。実務家としても研究者としても今後の活躍が楽しみな氏の走りをこれからも追いかけたいと思う。

プロフィール

溝神文博(ミゾカミ フミヒロ)愛知県出身、薬剤師、薬学博士

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター薬剤部

2007年名城大学薬学部卒業、2007年から現職