薬学×付箋ノートBOOK著者 くるみぱんの薬学ノートと日常メモ |

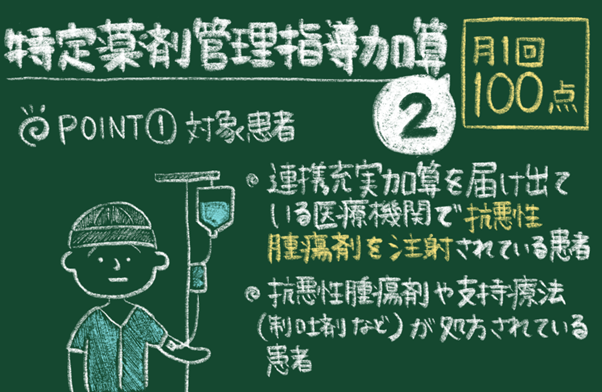

第52回「特定薬剤管理指導加算2とは?」

特定薬剤管理指導加算の中でも1と3は算定機会が多いかと思いますが、「2」の算定機会は少ないのではないでしょうか。どのような患者が対象になるのか、算定のための条件には何があるのかまとめました。

特定薬剤管理指導加算2とは

抗悪性腫瘍剤の注射による治療を受けている外来患者に対して、薬剤師が必要な指導・確認・報告を行った際に算定できる加算です。

点数は100点で、月1回に限り算定できます。外来でのがん治療は入院と比べて身体的・経済的負担が軽い一方で、副作用管理や服薬支援が重要です。薬剤師も積極的にサポートしていくことで、安心して治療してもらうことが期待されています。

対象患者

悪性腫瘍の患者であって、連携充実加算を届け出ている医療機関で抗悪性腫瘍剤を注射されている患者が対象です。そして、抗悪性腫瘍剤や制吐剤などの支持療法の薬が処方され、当該薬局で調剤すると算定可能となります。

算定条件

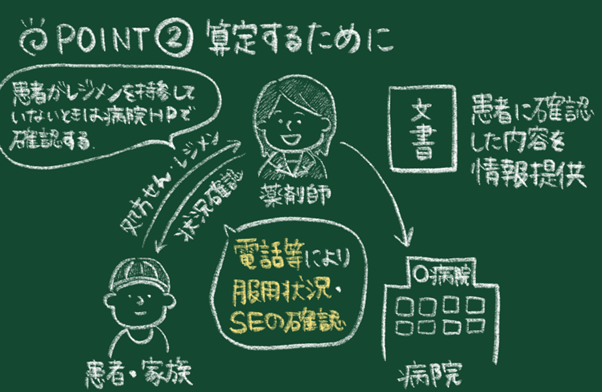

①レジメンの把握

算定の対象となる患者が来局した場合、患者が持参したレジメンあるいは病院のホームページで公開されているレジメンを確認し、患者の治療計画や使用する薬剤、治療期間等を把握しておきます。

それを踏まえた上で必要な薬学的管理や服薬指導を行います。

②服薬状況・副作用の確認

抗悪性腫瘍薬や制吐剤等を投薬したら終わりではなく、後日、患者や家族に対して服薬状況や体調の変化(副作用と疑われる症状)の有無について確認を行わなければなりません。確認は電話やビデオ通話等とされてるので、メールやチャットでは不十分と考えられます。

また、重大な副作用の発現が疑われる場合などは速やかに医療機関へ連絡をするように指導するなどの対応が必要です。

あらかじめ、医療機関とも緊急時の対応方法を決めておくことが望ましいですね。

③医療機関へ情報提供

患者に確認した内容について、文書を用いて医療機関へ情報提供を行います。また、他の医療機関で処方された薬剤に係る情報が得られたときは、必要に応じてその内容の情報提供も行います。

なお、服薬情報提供料は算定できないこと、同月内に複数回情報提供しても算定は月1回までであることに注意が必要です。

④算定

医療機関の情報提供後に処方箋を受け付けた際に算定可能です。その際の処方箋は、情報提供を行った医療機関のものでなくても構いません。

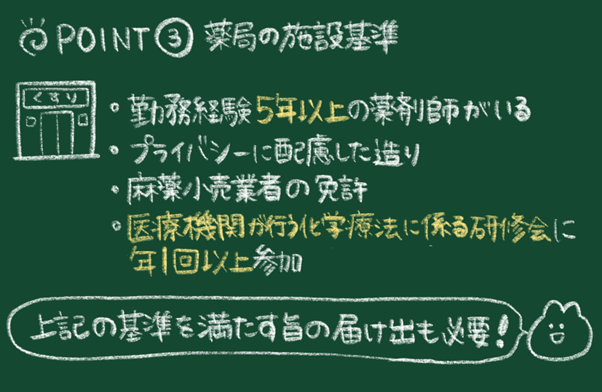

施設基準

特定薬剤管理指導加算2を算定するには、保険薬局が以下の施設基準を満たしている必要があります。また、施設基準を満たしている旨の届出も必要です。

・勤務経験5年以上の薬剤師

保険薬剤師としての勤務経験が5年以上ある薬剤師が勤務している必要があります。なお、保険医療機関での勤務経験が1年以上ある場合は1年まで勤務期間とすることができます。

・プライバシーへの配慮

他の患者に会話が聞こえないように、パーテーションで区切られたカウンターを有するなど、プラバシーに配慮している必要があります。

・麻薬小売業者の免許

麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行える体制になっている必要があります。

・研修会への参加

保険医療機関が実施している抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に、当該薬局の常勤の保険薬剤師が年1回以上参加していなければなりません。

参考