薬学×付箋ノートBOOK著者 くるみぱんの薬学ノートと日常メモ |

第54回「消化管アレルギーについて知ろう」

消化管アレルギーは、皮膚や呼吸器に症状が出る典型的なIgE型食物アレルギーとは異なり、消化器症状を主とする非IgE型アレルギーです。特に小児に関わることの多い薬剤師は、この違いを理解しておきたいですよね。

この記事では、基本的な知識をまとめました。

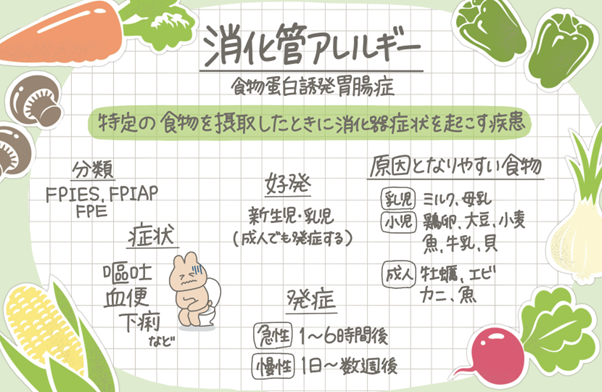

消化管アレルギーとは

正式には「新生児・乳児食物蛋白誘発胃腸症」と言い、特定の食物を摂取したときに消化器症状が出現するアレルギー疾患群です。

食物蛋白誘発胃腸炎症候群(FPIES)と食物蛋白誘発アレルギー性結腸直腸炎(FPIAP)、食物蛋白誘発腸症(FPE)に分けられます。

下記はそれぞれの概要です。

- FPIES:急性と慢性のタイプがある。急性では嘔吐・蒼白・下痢などの症状。慢性では嘔吐や慢性的な下痢・体重増加不良などが見られる。

- FPIAP:母乳発症が多い。粘血便が見られるが、その他の状態は良好。

- FPE:2週間以上続く下痢、体重増加不良、吸収障害などが見られる。

好発年齢

消化管アレルギーは、新生児から乳児期にかけて発症することがほとんどですが、成人でも発症することもあります。

多くは成長とともに治り、原因となっていた食物も幼児期には食べられるようになる場合が多いと報告されています。

症状

消化管アレルギーの最大の特徴は、症状が消化器に限局することです。急性FPIESでは、食後数時間でまず嘔吐が見られ、その後下痢や血便が見られます。食物アレルギーに見られるような蕁麻疹や呼吸器症状は基本的に認められません。

このような症状から、胃腸炎と誤診されやすい点にも注意が必要です。

発症までの時間

IgE型アレルギーのように食べてすぐ症状が出るのではなく、時間が経過してから症状が出現します。急性のタイプで1〜6時間後、慢性のタイプでは1日〜数週間後に症状が見られる場合もあります。この時間差により、原因食物を特定しにくく、診断に時間がかかることも少なくありません。

原因となりやすい食物

原因となる食品は、年齢や摂取状況により異なります。報告が多いのは次の食物です。

- 新生児〜乳児:ミルク、母乳、大豆

- 小児:鶏卵、大豆、小麦、魚、牛乳、貝

- 成人:牡蠣、カニ、海老、魚

母乳や人工乳のみの時期では、牛乳や大豆由来のタンパク質が中心ですが、離乳食開始後には穀類なども原因となることがあります。

食物アレルギーとの比較

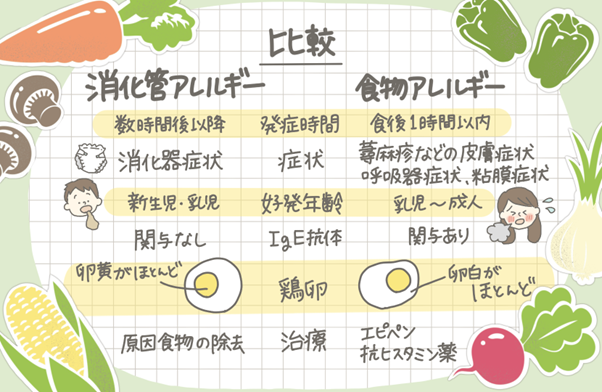

上記の画像に消化管アレルギーと食物アレルギーの比較をまとめました。消化管アレルギーと食物アレルギーでは、発症機序も症状も異なります。

- IgE型アレルギー:皮膚症状・呼吸器症状・アナフィラキシーを伴う場合もある即時型

- 消化管アレルギー:消化器症状に限局し、発症まで時間がかかり、IgEの関与はなし

IgE抗体の関与の有無によって治療方法が異なります。

抗体が関与している食物アレルギーではアドレナリン注射のエピペンや抗ヒスタミン薬が有効ですが、抗体の関与が無い消化管アレルギーでは効果を示しません。そのため、原因食物の摂取を避け、定期的に経口負荷試験を実施するという治療になります。

また、卵アレルギーというと卵白部分のアレルギーの場合がほとんどですが、消化管アレルギーで原因が鶏卵の場合、卵黄が大半を占めるという違いもあります。

まとめ

消化管アレルギーは、乳児に多い非IgE型の食物アレルギーであり、皮膚や呼吸器症状はなく、消化器症状が主体となるのが特徴です。

「食後の嘔吐や下痢=胃腸炎」と決めつけず、アレルギーの可能性も視野に入れる視点を持っておきたいですね!

参考

食物アレルギー診療ガイドライン2021

国立成育医療研究センター 食物たんぱく誘発胃腸症(消化管アレルギー)

日経DI 2025 4月号