選ばれる薬剤師になるために―最大のパフォーマンスをするための人材マネジメント―

東京女子医科大学付属足立医療センター 薬剤部 部長 伊藤 俊雅 先生

診療報酬上の評価が低いと言われ、どうしても調剤薬局ほどの年収も見込むのも難しい病院薬剤師。厚生労働省の調査によると、日本の薬剤師の約7割は調剤薬局に勤務し、病院に勤務する薬剤師は約15%程度にとどまっています。

その中でもこの状況を改善すべく動いている病院があります。

病院の薬剤部だからとあきらめず、どのように動けば利益を出せるようになるのか?

東京女子医科大学附属足立医療センター薬剤部長伊藤俊雅先生にお話をお伺いしました。

代わりのいない薬剤師になるために

薬剤師といっても企業に属する一員なので、企業に対して存在意義を発揮していかなければなりません。とりあえず数がいればいい、誰でもいいという話ではありません。1 人1 人がその病院・薬局のブランディングの形を作りあげる。

全員が金太郎飴みたいに同じになってしまうと画一的な状態になってしまって、「この病院、薬局、この薬剤師さんに相談したい!」という患者さんは現れないです。医師でも看護師でも「あの人が良い!」とかがあるように、薬剤師でもこの人の説明はすっと理解できるとか、副作用が怖かったが説明を聞いたらなんとなく安心したとかそういった選ばれる薬剤師になることで属している企業に寄与することができます。

ただこれは知識をつけたり訓練したりでどうにかなる話ではなく、どう関係性を構築するかという話なので一筋縄では行きません。しかし患者さんに対して責任をもって、時には選ばれる薬剤師になるために主治医の先生の処方に対しても患者さんの代弁者的役割を担って、橋渡しのような役割をすることで関係性は構築できるものと考えています。

1 年目でこれをできるようにというのは難しいですが5 年、10年経ったときに「薬剤師さん」ではなくてきちんと「○○先生」と名前で呼ばれるようになるのが患者さんからの信頼だと思います。

―1 年目にはどのような研修体制をとっているのですか?

1 年目の初めは例えば調剤や病棟検温、患者対応などの基礎で失敗したり患者さんから怒られたりということが少なからずあります。その時に挫折を味わっても乗り越えられるかどうかです。

よく3 年目の壁と言われるのですが、3 年を乗り越えてしまえば病院薬剤師として続けていくという人が多い気がしますね。

基本的にOJTで進め、右も左も分からない段階でも投薬している所を見せたり、病棟の処置室に連れて行ったり、“百聞は一見に如かず” という考えで研修をしています。

最近の傾向として、マニュアル重視といった雰囲気があるためマニュアルも作成しています。ただそこばかり重視してしまうと、想定外のリスクが起こった時の対応力が身につかないため先輩後輩のチーム制をとり、先輩が経験したリスクを後輩に体感的にわかるような教育体制をとっています。

―教育する側としての方針はいかがですか?

モチベーションを上げてあげることを意識するようにしています。

入ってくる子たちってやっぱり「勉強がしたい」とか何か目的をもっていると思うので、そういう子たちに対して「こういう効果があったよ」って具体的にフィードバックをしてあげて、きちんと帰着させてあげることが大事だと考えています。

また上の立場になった場合はコストについて重要視するように伝えています。費用的な意味でもありますが、時間的な意味も含みます。

これは端的に算定金額がなくなりましたなどの話ではなく、例えば病院の中の会議などに自身の意見をもって参加し、病院の中の意思決定にきちんと加わっているという自覚をもっていないと、会議に参加している時間が無駄になってしまいますよね。

現状維持ではなく、想像力豊かに仕事を構築できるような薬剤師になってもらいたいと考えています。そうすることで最初にお伝えした、「薬剤師さん」ではなくてきちんと「○○先生」と名前で呼ばれ、個人ブランドが確立するための第一歩だと思います。

― 少し話が変わりますが薬局から病院薬剤師になるのってやはり難しいですか?

いや、難しくはないです。難しくはないですが、今までの経験とどう融合させられるかどうかですね。

薬局での経験では臨床推論があると思いますが、病院ではそこに情報操作が加わる感じです。

病院で臨床推論だけの投薬をし続けると先生や周りからの信頼を得ることは難しく、どこかで頓挫してしまいます。なので、そこから脱却できるかどうかがポイントですね。

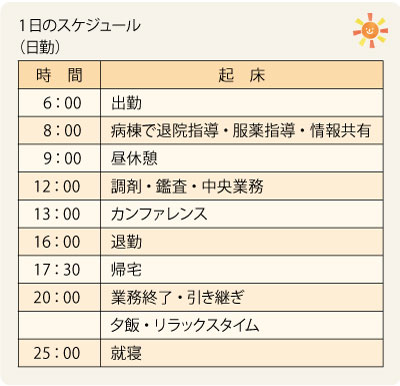

病院薬剤師のリアルな1 日をご紹介

実際に病院薬剤師として働いている2人に魅力とスケジュールをお伺いしました!

■病院薬剤師の1 日(T.Yさん 勤務3年目)

― なぜ病院薬剤師を選ばれたのですか?

薬学生時代、実習で病院薬剤師の仕事を見たとき幅広い疾患や治療に携われることに魅力を感じたのがきっかけです。薬剤師として専門知識を活かしながら、チーム医療の一員として患者さんの治療に関わりたいと思い現在に至ります。

― 病院薬剤師としてやりがいと感じることは?

薬剤に漠然と不安を感じている患者さんに対して、不安な気持ちに寄り添い、わかりやすく説明することで、その不安を少しでも和らげることができると、私自身大きなやりがいを感じます。

― 患者さんとのエピソードがあれば教えてください

特別なエピソードはないですが、医師や看護師、患者さんから「助かった、ありがとう」と声をかけてもらえるとチームの一員として貢献できていると感じます。

■病院薬剤師の1 日(H.Sさん( 勤務16年目))

― なぜ病院薬剤師を選ばれたのですか?

患者さんの治療に薬剤師として深く関わりたかったのと、昔から病院で働くことが漠然と目標だったからです。

医療チームの一員として、自分の知識や経験が役立つ瞬間があるのが嬉しいです

― 病院薬剤師としてやりがいと感じることは?

ありきたりですが、患者さんにお礼の言葉をいただいたときが一番嬉しいです。また、自分が悩んで考えて医師に提案したことが実際に患者さんの治療に活きたとき、薬剤師としての存在意義を感じます。

― 業務の効率化に関して、現在取り組んでいる具体的な施策や方法があれば教えてください。

チーム全体がスムーズに動けるよう、スタッフの配置や役割を考えながら調整しています。我が薬剤部の目標である「ALL FOR ONE, ONE FOR ALL!」の精神で、お互いに支え合い、最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を作ることを大切にしています。

― 患者さんとのエピソードがあれば教えてください

抗がん剤治療を受けていた患者さんが、「不安だったけど、話を聞いてもらえて安心できた!」と言ってくれたことです。いつも患者さんの不安に寄り添える薬剤師でありたいです。

病院薬剤師の1 日いかがでしたか?

病院勤務だからこその業務内容もあり、さまざまな経験を積むことができることが想像できます。

今回、お話をお伺いさせていただいた東京女子医科大学付属足立医療センター薬剤部では新たに薬剤師さんを募集しております。ご興味を持たれた方はぜひ右記URL をご覧ください。