薬学×付箋ノートBOOK著者 くるみぱんの薬学ノートと日常メモ |

第34回「ドライアイに使われる点眼薬」

今月(2023年9月)はじめからムコスタ点眼液UD2%のジェネリック製品であるレバミピド懸濁性点眼液が販売開始になりました。

そこで今回はドライアイに使用される点眼薬についてまとめていきます!

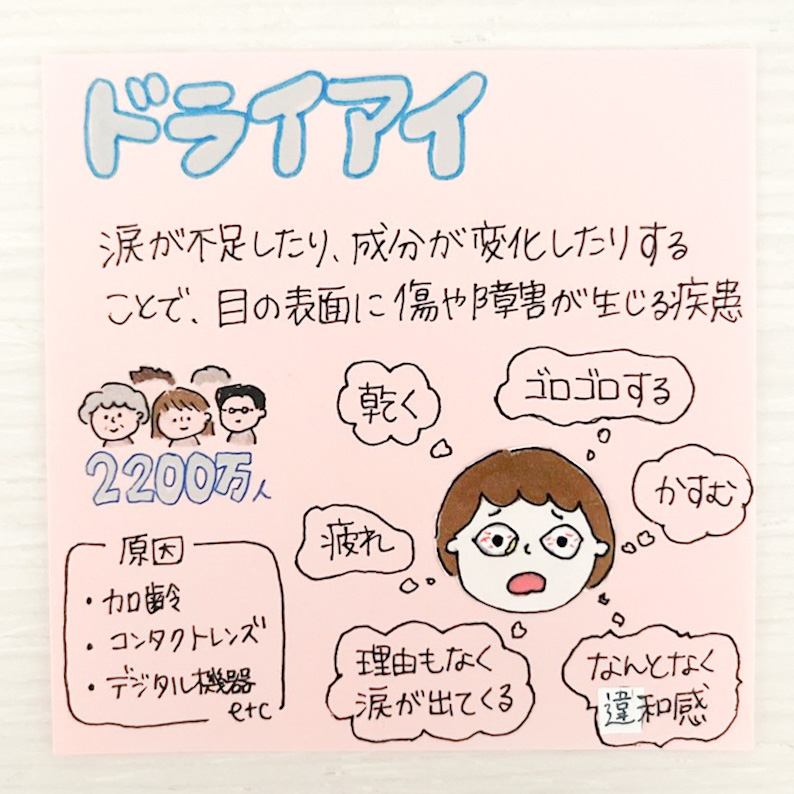

ドライアイとは

ドライアイとは「さまざまな要因により涙液層の安定性が低下する疾患であり、眼不快感や視機能異常を生じ、眼表面の障害を伴うことがある」と定義されています。

その患者数は日本では2200万人と言われています。

ドライアイの要因となるのは

・加齢

・喫煙

・長時間のVDT作業

・生活環境(エアコンの風など)

などが挙げられます。

コンタクトレンズの装用もドライアイ症状を呈するリスクとなりますが、発症への影響は今後検討の必要があるとされています。

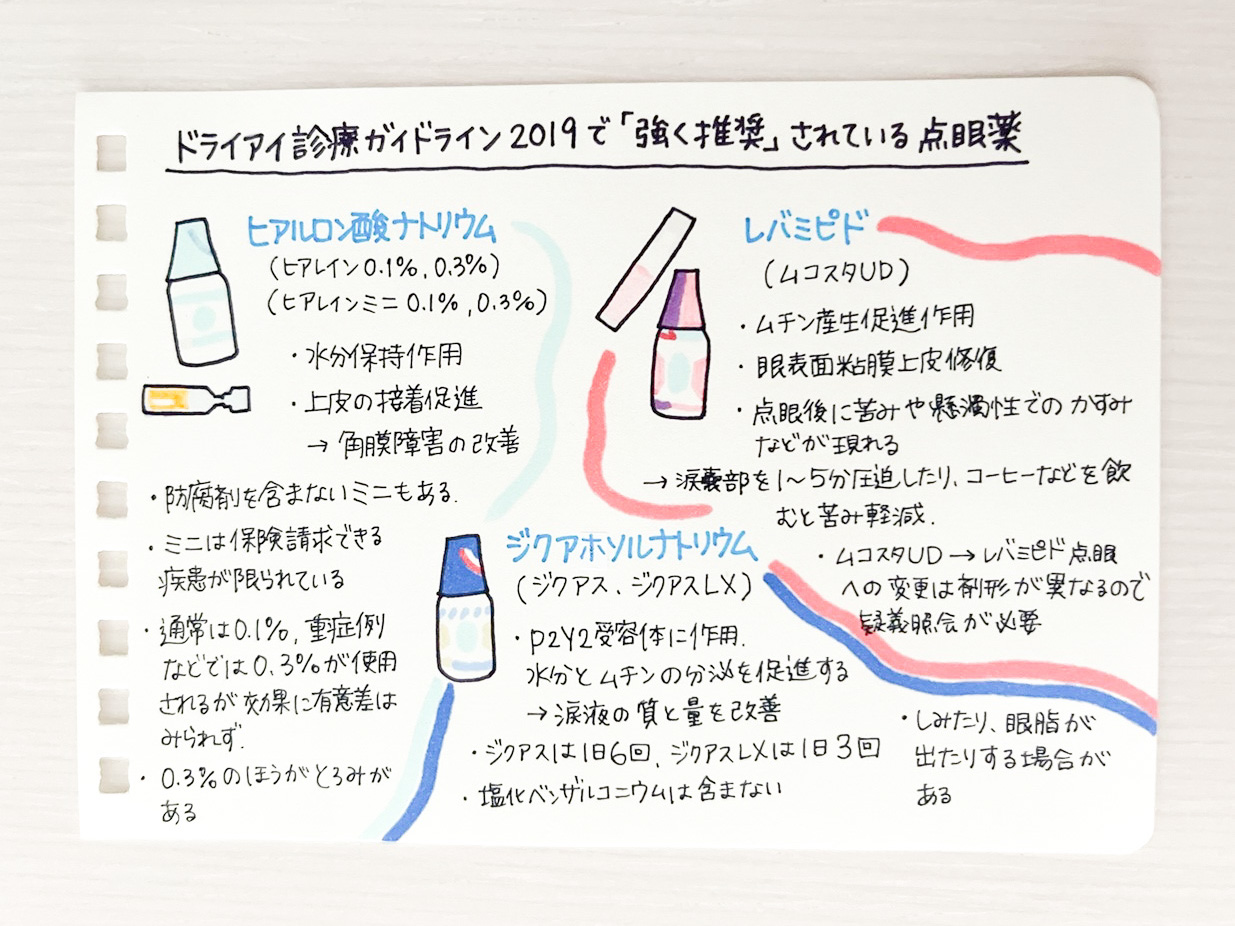

ドライアイ診療ガイドラインにおいて推奨されている点眼薬はいくつかありますが、その中でも推奨度合いが強い

・ヒアルロン酸ナトリウム

・ジクアホソルナトリウム

・レバミピド

についてまとめます。

ちなみに弱い推奨度のものとしては人工涙液、副腎皮質ステロイド点眼があります。

ヒアルロン酸ナトリウム(ヒアレイン)

【適応】シェーグレン症候群、皮膚粘膜眼症候群、眼球乾燥症候群(ドライアイ)等の内因性疾患に伴う角結膜上皮障害・術後、薬剤性、外傷、コンタクトレンズ装用等による外因性疾患に伴う角結膜上皮障害

【用法】1日5〜6回。通常は0.1%製剤を投与し、重症疾患等で効果不十分の場合には0.3%製剤を使用。

分子内に多数の水分子を保持することで目に潤いを与えます。また、フィブロネクチンと結合して上皮細胞の接着・伸展を促進することで角膜にできた傷の治癒を促進します。

ヒアルロン酸には1本5mlのものと、防腐剤無添加で1回使い切りの「ミニ」があります。ミニも適応は同じですが、保険請求できるものはシェーグレン症候群またはスティーブンス・ジョンソン症候群に伴う角結膜上皮障害の場合に限るとされています。

また、0.1%と0.3%製剤があり、0.3%製剤の方がとろみがあります。使用感から0.3%の方が効果を感じられるという患者さんもいますが、効果に有意差がないと結論付けられている報告が多いようです。

ジクアホソルナトリウム(ジクアス)

【適応】ドライアイ

【用法】ジクアス:1日6回、ジクアスLX:1日3回

P2Y2受容体に作用することで水分とムチンの分泌を促進します。この効果は点眼後5分ほどで見られ始め、涙液の量的・質的な面で改善させます。

ジクアスLXは2022年11月から販売開始になったもので、粘稠化剤としてポリビニルピロリドン(ポビドン)を添加することで1日の点眼回数を6回から3回へ低減しています。

ドライアイの点眼薬は1日の点眼回数が多いものが多いので、3回で済むのは助かりますね。さらにポビドンの添加により涙液中の脂質の増加作用も認められています。

レバミピド(ムコスタUD)

【適応】ドライアイ

【用法】1日4回

角膜上皮細胞のムチン遺伝子発現を亢進(こうしん)し、ムチンを増加させます。また、眼表面粘膜上皮の修復を行います。

懸濁性であるため、点眼後一時的に目が霞むので自動車の運転や機械操作には注意が必要です。また、点眼後に苦味を感じる場合があります。苦味を軽減するためには点眼後に1〜5分ほど涙囊部を圧迫する他、コーヒーや味噌汁、ココアを摂取することも有効とされています。

製剤としては、これまで1回使い切りタイプのムコスタ点眼液UDのみでしたが、2023年9月に5mL製剤のGEが販売開始になりました。ここで注意しなければならないのが、販売された「レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」」と「ムコスタ点眼液UD2%」では剤形が異なるため、変更調剤ができないという点です。

厚生労働省の区分分けではレバミピドは「後発医薬品」、ムコスタUDは「後発医薬品のない先発医薬品」とされています。ですので、処方箋にムコスタUDと記載されている場合にレバミピド点眼を調剤するには疑義照会が必要です。

ドライアイについてまとめました。私は暇さえあればスマホを見てしまうので、時々目を休めて、目を守りたいと思います。

【参考】

ドライアイ診療ガイドライン2019(ドライアイ研究会診療ガイドライン作成委員会 令和元年5月10日)

日本眼科学会HP(公益財団法人日本眼科学会)